Règles du jeu

Les règles sont les mêmes que celles du jeu de dominos : 2 joueurs, 28 pièces, 7 pièces par joueur et la pioche. Les joueurs posent tour à tour un domino dont l’une des faces correspond à un domino déjà en jeu. Si un joueur n’a pas de domino à placer, il pioche.

Ici, au lieu de chiffres, tu joues avec des œuvres. Associe-les par thème et sois le premier à te débarrasser de tous tes dominos pour gagner !

Optimisé pour tablette N’oublie pas de la faire pivoter

Optimisé pour tablette N’oublie pas de la faire pivoter Thématiques

- Agit-prop

- Internationale

- Architecture productiviste

- Théâtre productiviste

- Graphisme productiviste

- Staline Répression

- Staline Architecture

- Staline Peinture d’histoire

Crédits & œuvres

Conception et production

GrandPalaisRmn

Département Production et Diffusion Numérique

Direction des Publics et de la Communication

Graphisme et développement

Opixido

Copyright GrandPalaisRmn,2019-2024 - tous droits réservés

Agit-prop

Le Travailleur conscient Fenêtres ROSTA

Vladimir Maïakovski (1893-1930):

Le Travailleur conscient, 1920-1921 ;

pochoir pour les affiches Fenêtres ROSTA ; peinture sur papier,

42 × 24,5 cm

Moscou, Musée d’État d’histoire de la littérature russe Vladimir Dahl

© Vladimir Dahl Rsussian State Literary Museum, Moscow

Pour réaliser les affiches de propagande les artistes russes comme Maïakovski utilisaient des pochoirs (supports en papier ou en carton dans lesquels ils découpaient la forme voulue).

MaÏakovski concevait plusieurs modèles, comme ce travailleur. Il y avait aussi l’ouvrier, le garde de l’Armée rouge, le paysan, le capitaliste, le pope et le koulak (riche paysan sous les tsars).

Ces silhouettes étaient accompagnées de phrases courtes au message fort. Quelques couleurs seulement étaient utilisées : le rouge, le jaune, le bleu.

Le pochoir permettait de réaliser rapidement ces affiches et en quantité suffisante, de 100 à 300 exemplaires.

On appelait ces affiches "Fenêtre" car elles étaient placardées sur les vitrines des magasins abandonnés. ROSTA était le nom de l’Agence télégraphique russe qui les diffusaient.

Affiche Fenêtre ROSTA no 314

Vladimir Maïakovski (1893-1930)

Affiche Fenêtre ROSTA no 314, 1920 ;

papier, peinture à la colle, impression au pochoir,

124 × 101 cm

Moscou, Musée d’État Maïakovski

© The State Museum of V.V. Mayakovsky

Voici une affiche ROSTA. Son titre écrit en caractère cyrillique « Tolko ne vospomi-nanïa » signifie « Tout sauf des souvenirs ».

Maïakovski a utilisé la technique du pochoir pour la réaliser.

Ces affiches permettaient de diffuser, au rythme rapide de la révolution et auprès des 150 millions de Russes, des messages sous forme, plutôt rude, de vers de poésie, de refrains.

Esquisses pour décoration de wagon d’agit-train

Nikolaï LAKOV (1894-1970)

Esquisses pour décoration de wagon d’agit-train "l’éducation est la base de la liberté », 1919-1920

Aquarelle, crayon de graphite sur papier; 15,4 x 45 cm

Collection de la Galerie nationale Trétiakov, Moscou

Pour renforcer les bases culturelles de la révolution d’Octobre, plus vite, au plus grand nombre et dans un pays très vaste, le Comité exécutif central panrusse (VTslK) invente les trains d’agitation ou trains d’agit-prop (pour agitation-propagande).

Ces trains sont décorés de grandes affiches illustrées. Ils hébergent club, journal, salle de cinéma, théâtre et bibliothèque, magasin et tribune montée sur roues.

5 trains font 19 trajets en 2 ans, d’Odessa à Irkoutsk, et de Vologda à Bakou.

Ici, tu peux voir un projet pour le décor d’un de ces trains.

Le train de propagande V. I. Lénine no 1

Dziga Vertov : Kino-Nedelia, le train de propagande V. I. Lénine no 1,

24 septembre 1918, no 17

Copenhague, Danish Film Institute

Inventés au début de la révolution russe, les trains d’agit-prop (agitation-propagande) font 19 trajets à travers le pays en 2 ans, d’Odessa à Irkoutsk, et de Vologda à Bakou pour réunifier les régions et diffuser auprès du peuple les bases culturelles de la révolution d’Octobre 1917. Ils diffusaient des messages sous forme d’affiches et de panneaux qui décoraient l’extérieur du train. Ils transportaient salle de cinéma, théâtre, bibliothèque, magasin et tribune montée sur roues. Ils avaient des fonctions sociales, éducatives, de divertissement et de propagande. En 1926, plus de 50% de la population des plus de 18 ans était analphabète (1er recensement soviétique), ce qui explique la diffusion par l’image des messages du pouvoir.

Internationale

La tour de Tatline. Maquette du monument à la IIIe Internationale communiste.

Vladimir Tatline (1885-1953)

Maquette du Monument à la IIIe Internationale communiste, 1919.

Reconstitution de D. G. Dimakov, E. G. Lapchina et I. N. Fedotiv (école des Beaux-Arts K. A. Savitski de Penza, Gorki, 1986-1987) ;

bois, carton, papier, assemblage et peinture, 92 × 65 × 68 cm

Moscou, Musée d’État et Centre d’exposition ROSIZO

Vladimir Tatline est le fondateur du constructivisme russe, un art qui souhaite construire un monde nouveau.

Cette tour n’a jamais été réalisée. Elle devait être le symbole de l’association entre le communisme et la technologie.

La maquette que tu vois ici une reconstitution.

À quoi devait servir cette tour ? Malgré sa forme compliquée, la tour devait être utile, liant ainsi forme et fonction.

-le cube du bas devait tourner sur lui-même et devait servir de salle de conférence;

-le cône du centre devait abrité les activités du pouvoir exécutif;

-le sommet devait servir devait loger radio, télégraphe et haut-parleur pour diffuser les décisions de l’exécutif;

Elle devait être équipée d’un écran géant et d’un projecteur pour afficher les informations dans les nuages.

La tour devait être plus haute que la Tour Eifel: 400 mètres de haut.

La tour de Tatline

Nikolaï Pounine (Helsingfors, 1888-1953)

Le Monument à la IIIe Internationale de Vladimir Tatline,

Saint-Pétersbourg, Izdanie Otdela izobrazitelnykh iskousstv N.K.P., 1920 ;

impression couleur sur papier, 28 × 22 cm

Paris, Centre Pompidou – Bibliothèque Kandinsky

Vladimir Tatline est le fondateur du constructivisme russe, un art qui souhaite construire un monde nouveau. Cette tour n’a jamais été réalisée. Elle devait être le symbole de l’association entre le communisme et la technologie. La maquette que tu vois ici une reconstitution.

À quoi devait servir cette tour ? Malgré sa forme compliquée, la tour devait être utile, liant ainsi forme et fonction.

-le cube du bas devait tourner sur lui-même et devait servir de salle de conférence;

-le cône du centre devait abrité les activités du pouvoir exécutif;

-le sommet devait servir devait loger radio, télégraphe et haut-parleur pour diffuser les décisions de l’exécutif;

Elle devait être équipée d’un écran géant et d’un projecteur pour afficher les informations dans les nuages.

La tour devait être plus haute que la Tour Eifel: 400 mètres de haut.

La tour de Tatline a fait l’objet de nombreuses reproductions, comme celle-ci. Elle est devenu un cliché du modernisme.

La tour de Tatline

Manifestation sur la place Uritsky à Leningrad, le 1er mai 1925

Tirage photographique, 30x40 cm

© Multimedia Art Museum, Moscow

Cette photographie nous montre une Procession avec le Monument à la troisième internationale de Tatline, à l’occasion d’une manifestation du 1er mai.

La tour de Tatline était devenue un cliché du modernisme, le symbole de l’association du communisme et de la technologie.

Architecture productiviste

Foyers de vie commune et bureau de poste

Foyers de vie commune et bureau de poste dans le deuxième quartier de la Sotsgorod (sotsia-listitcheskii gorod, cité socialiste)

(le 6e village) (Zaporojié, Ukraine), fin des années 1920 ;

Tirage photographique

Moscou, Musée d’État de recherche scientifique en architecture Chtchoussev.

Au lendemain de la première guerre mondiale, le pouvoir soviétique se lance dans de nouvelles constructions architecturales et une nouvelle forme d’architecture pour le peuple comme les cités ouvrières (quartier d’habitation) proches des zones industrielles, les clubs-ouvriers, les maison-communautaires, des écoles…

Ici, tu peux observer un de ces nouveaux quartiers socialistes.

Centrale hydroélectrique du Dniepr V. I. Lénine

Viktor Vesnine, Nikolaï Kolli, Sergueï Andrievsky et Gueorgui Orlov

Centrale hydroélectrique du Dniepr V. I. Lénine (Zaporojié, Ukraine, 1927-1932)

Vue sur le barrage depuis la rive gauche du Dniepr, au second plan la salle des turbines, 1927-1932 ;

Tirage photo-graphique, années 1930

Moscou, Musée d’État de recherche scientifique en architecture Chtchoussev

Entre 1927 et 1932, un énorme barrage, le DnieproGES, est construit sur le fleuve Dniepr, situé en Ukraine. C’est la construction la plus importantes du premier plan quinquennal de la NEP. Il symbolise la politique d’électrification de la Russie et est un modèle pour l’architecture industrielle soviétique. Il était à cette époque le plus grand barrage d’Europe et le premier de ce genre construit dans l’Union Soviétique.

Le barrage est en béton armé fait 600 mètres de long. Il devient la plus grande centrale électrique au monde en générant 558 méga watts.

Il fut détruire pendant la seconde guerre mondiale, puis reconstruit.

Immeubles résidentiels de la Sotsgorod

Sergueï Andrievsky et Viatcheslav Vladimirovitch Letavine : immeubles résidentiels de la Sotsgorod

(Zaporojié, Ukraine), 1929-1932 ; photographie de Mikhaïl Iline (1932)

Moscou, Musée d’État de recherche scientifique en architecture Chtchoussev

La construction du barrage hydroélectrique, le Dnieprogues, est accompagnée de celle d’une ville nouvelle, le « Grand Zaporojié », l’un des plus importants projets d’urbanisme soviétiques de la fin des années 1920.

Sept quartiers résidentiels composaient la ville. Chacun était équipé de lieux culturels et administratifs autonomes. Le quartier « Sotsgorod » (la ville socialiste) est construit sur la rive gauche du Dniepr.

Théâtre productiviste

La Punaise

Documentation photo pour La punaise de V. Maïakovski, mise en scène Meyerhold 1929 par les Koukryniks et Rodtchenko, musique Chostakovitch

Archives nationales russes de la littérature et l’art (RGALI), Moscou, Russie

Vladimir Maïakovski écrit La Punaise en 1928. La musique de Dimitri Chostakovitch accompagne la pièce. Il s’agit d’une comédie satirique qui se moque des petits-bourgeois et des dérives de la Nouvelle Politiques économiques.

Elle raconte l’histoire de Prissipkine, qui, lassé de sa vie d’ouvrier, décide de vivre celle d’un petit bourgeois.

Lors de ses secondes noces avec une fille de coiffeur, en plein hiver, un incendie tue tous les invités et Prissipkine se fait congeler par l’eau de la lance des pompiers.

Conservé pendant 50 ans dans la glace, il est redécouvert, une punaise accrochée à son cou, par les robots d’une nouvelle société. Il finira avec la punaise dans une cage comme espèce rare de petit bourgeois.

Masque à gaz

Masque à gaz

Prise de vue de la mise en scène du spéctacle au 1er Théâtre ouvrier de Proletkult, 2009

Alexander Dobrovinsky Collection (Moscou)

2009 © Dobroinsky Collection

Masque à Gaz est une pièce de théâtre écrite par Tretiakov et mise en scène par Sergueï Eisenstein en 1924. Elle est jouée dans une usine désaffectée, au milieu des machines. L’usine réelle est le lieu du spectacle. Seuls aménagements: une scène et un amphithéâtre pour les spectateurs.

L’histoire raconte un accident industriel qui se produit dans l’atelier de l’usine de gaz de Moscou : une fuite de gaz dans une usine et pas de masques à gaz pour les ouvriers.

La biomécanique

Artistes du Théâtre national

V. E. Meyerhold (E. B. Bengis,

Z. P. Zlobine, I. I. Koval-Samborski, I. V. Hold et al.) aux cours de biomécanique ; tirage photogra-phique, 18,4 × 11,9 cm

Moscou, Archives d’État de littérature et d’art

La biomécanique est une technique de mouvements inventée par Meyerhold. Celui-ci l’enseigne dès 1921. Elle permet de contrôler l’énergie. Elle se pratique en collectif, dans un jeu d’actions et de réactions. Les mouvements sont rationalisés comme le travail des ouvriers en usine.

Cette technique s’inspire de la rationalisation du travail de Frederick Taylor (le taylorisme) et d’Henry Ford.

Graphisme productiviste

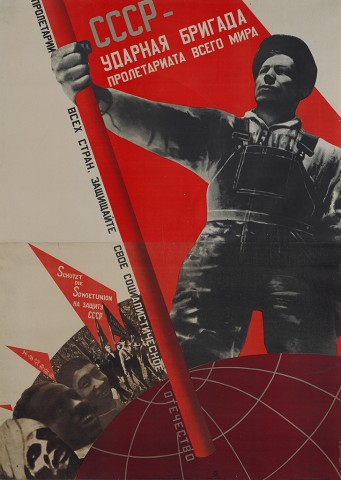

L’URSS est la bri-gade de choc du prolétariat mondial

Affiche

Gustav Klucis : L’URSS est la brigade de choc du prolétariat mondial (affiche), 1931

Impression typographique sur papier, 143 × 104,3 cm

Riga, Musée national des arts de Lettonie

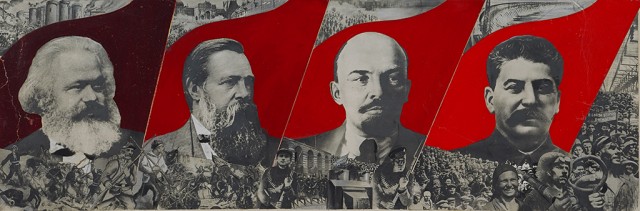

Dressez la bannière de Marx, Engels, Lénine et Staline !

Gustav Klucis : Dressez la bannière de Marx, Engels, Lénine et Staline !, esquisse pour une affiche, 1933 ;

Photomontage, peinture à l’huile, gouache et encre de Chine sur car-ton, 30 × 90,8 cm, 48,2 × 99,4 cm (feuille)

Riga, Musée national des arts de Lettonie

Lénine est à la frontière de deux âges dans l’évolu-tion de l’humanité

Gustav Klucis : « Lénine est à la frontière de deux âges dans l’évolu-tion de l’humanité »,

Photomontage faisant partie d’une série consacrée à Lénine dans la revue Jeune Garde (Molodaya gvardya), 1924, no 2-3 ;

Collage, gouache sur papier et carton, 25 × 17, cm, 50 × 35 cm (base)

Riga, Musée national des arts de Lettonie

Staline Répression

Procès des mencheviks internationalistes

Arkady Shaikhet : Procès des mencheviks internationalistes.

Salle des colonnes de la Maison des syndicats (Moscou), 1931 ;

Tiirage photographique

Moscou, Multimedia Art Museum

Le Procès du tire-au-flanc

Nikolaï Sneïder (Budapest, 1900 – après 1950)

Le Procès du tire-au-flanc, 1931

Huile sur toile,

149 × 200 cm

Moscou, Centre d’État muséal et d’exposition ROSIZO

Les Aristocrates

Les Aristocrates de Nikolaï Pogodine, mise en scène de Boris Zakhava au Théâtre d’État

Vakhtangov, 1935 ;

tirage photographique, 18,3 × 28,8 cm

Saint-Pétersbourg, Musée d’État du Théâtre et de la Musique de Saint-Pétersbourg

Cette pièce vante la rééducation par le travail de délinquants affectés à la construction du canal de la mer Blanche… Ce chantier fera vingt-cinq mille victimes et Pogodine, comme Rodtchenko et Maxime Gorki, fit partie des nombreuses brigades d’artistes envoyés pour glorifier sa réalisation.

Staline Architecture

Gratte-ciel résidentiel sur le quai Kotelnitcheskaïa

Dmitri Tchetchouline et Andreï Rostkovsky : gratte-ciel résidentiel sur le quai Kotelnitcheskaïa. Vue perspective depuis la Moskova

à Moscou, 1947-1949 ;

Crayon, encre de Chine, aquarelle, blanc de céruse sur papier marouflé sur tissu, 158,6 x 229 cm

Moscou, Musée d’État de recherche scientifique en architecture Chtchoussev

Projet pour le palais des Soviets

Boris Iofane, Vladimir Chtchouko et Vladimir Gelfreykh

Projet pour le palais des Soviets, version finale (vue aérienne panoramique, avec les bâtiments environnants), 1937-1939 ;

Crayon, aquarelle et blanc de céruse sur papier, 129 × 193,5 cm Moscou, Musée d’État de recherche scientifique en architecture Chtchoussev

Projet pour la station de métro « Place de l’Arbat »

Leonid Teplitsky :

Moscou. Projet pour la station de métro « Place de l’Arbat » (aujourd’hui « Arbat » sur la ligne Filiovskaïa).

Salle des quais. Vue perspective, 1934

Crayon, aquarelle et blanc de céruse sur papier, 58 × 82 cm

Moscou, Musée d’État de recherche scientifique en architecture Chtchoussev

Staline Peinture d’histoire

Staline et les membres du Politburo du Comité central du Parti communiste d’URSS au milieu d’enfants au parc Gorki

Vassili Svarog

I. V. Staline et les membres du Politburo du Comité central du Parti communiste d’URSS au milieu d’enfants au parc Gorki, 1939 ;

huile sur toile, 200 × 300 cm

Moscou, Galerie nationale Tretiakov

A. M. Gorki lit, le 11 octobre 1931, aux camarades I. V. Staline, V. M. Molotov et K. E. Vorochilov son conte La Jeune Fille et la Mort

Anatoli Yar-Kravtchenko

A. M. Gorki lit, le 11 octobre 1931, aux camarades I. V. Staline, V. M. Molotov et K. E. Vorochilov son conte La Jeune Fille et la Mort, 1941

Huile sur toile,

210,5 × 240,5 cm

Moscou, Galerie nationale Tretiakov

Staline devant le cercueil de Jdanov

Alexandre Guerassimov

Staline devant le cercueil de Jdanov, 1948

Huile sur toile, 247 × 217,5 cm

Moscou, Musée d’État et Centre d’exposition ROSIZO